资治通鉴简介

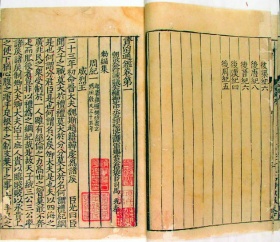

《资治通鉴》(汉语拼音:Zizhi Tongjian;英语:Comprehensive Mirror to Aid in Government),中国古代第一部编年体通史巨著。

北宋司马光撰。

全书294卷,另有《目录》30卷,《考异》30卷。

《资治通鉴》记载了周威烈王二十三年(前403)到后周世宗显德六年(959)共1362年的历史。

《通鉴》的编写分作三步:第一步把收集的史料,标明事目,按照时间顺序加以排列,力求完备,叫作丛目。

第二步把丛目中的史料进行考辨,择其记述详尽者,重新编写,叫作长编。

这两步工作都由协修人员担任。

协修者有刘恕、刘攽、范祖禹三人。

刘恕学识渊博,对《通鉴》的讨论编次,用力最多。

刘攽于汉史、范祖禹于唐史,都有专深的研究。

他们分工合作,各自作出了重要贡献。

第三步由司马光就长编所载,考其同异,删其繁冗,修改润色,写成定稿。

其中是非予夺,一出于光。

《通鉴》征引史料极为丰富,除十七史外,所引杂史、文集、实录、谱牒、家传、行状、小说等各种史料达数百种。

书中叙事,往往一事用数种材料写成。

歧异之处,均加考订,并注明斟酌取舍的原因,以为《考异》。

《通鉴》具有相当高的史料价值,尤以《隋纪》、《唐纪》、《五代纪》史料价值最高。

《通鉴》是一部编年体的通史,按时间先后叙次史事,往往用追叙和终言的手法,说明史事的前因后果,以期使人得到系统而明晰的印象。

它的内容以政治、军事的史实为主,借以展示历代君臣治乱、成败、安危之迹,作为历史的借鉴。

但书中在叙述历代统治阶级活动的同时,也叙述了各族人民的生活与斗争。

《通鉴》文字优美,叙事生动,历来与《史记》并列为中国古代之史家绝笔。

《通鉴》还选录了前人的史论97篇,又以“臣光曰”的形式,撰写了史论118篇,比较集中地反映了作者的政治、历史观点。

《通鉴》对历史上有关图谶、占卜、佛道等宗教迷信,采取了批判的态度,是史学思想的重要进步。

《通鉴》成书后,元丰八年(1085),范祖禹、司马康、黄庭坚、张舜民等奉命重行校订,元祐七年(1092)刊印行世。

今元祐本已不可见。

南宋高宗绍兴二年(1132)有余姚重刻本,亦多残缺。

目前最好的版本是中华书局出版的标点本。

注释《通鉴》的有南宋史炤《资治通鉴释文》和王应麟《通鉴地理通释》,而以胡三省《资治通鉴音注》最为详备。

明末严衍著《资治通鉴补》,对《通鉴》和胡注都有所订正。