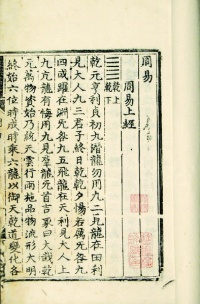

周易简介

《周易》(汉语拼音:Zhouyi;英语:Book of Changes),原名《易》、又称《易经》,儒家经典之一,列入十三经之中。

“周易”一名,最早见载于春秋时期的典籍,《左传》中多次提到“周易”。

战国时,以解释《周易》为宗旨的《易传》成书。

《周易》、《易传》并称为《易》。

西汉尊孔子儒家著作为“经”,《周易》和《易传》被奉为经书之一。

自此以后,《周易》、《易经》、《易》混合使用,有称《周易》,有称《易经》,有称《易》,其实含义一致,均指六十四卦及《易传》,一直沿用至今。

为方便起见,此处所言《易经》,专指六十四卦及卦象爻辞,以区别于《易传》。

关于“周”的解释:东汉郑玄《易论》,认为“周”是“周普”的意思,即无所不备,周而复始。

而唐代孔颖达《周易正义》认为“周”是指岐阳地名,是周朝的代称。

有人认为《易经》流行于周朝故称《周易》,亦有人依据《史记》的记载“文王拘而演周易”,认同《易经》乃周文王所著。

然而在几种较早期的文献,例如《论语》、《庄子》、《左传》却只称《易经》为《易》,“周易”之名最早见于《周礼》;然而《周礼》的年代,学者还有争议。

所以,就文献而言,“周”应该是后来加上去。

若以《周礼》的系统来看,《三易》的名称皆无朝代名,所以《周易》的“周”解释为“周普”和其它两种占筮书,比较能够相应。

然而夏代是否有《连山》、商代是否有《归藏》也都还是问题。

两书很可能也是“古史积累说”所言的现象。

所以比较肯定的是,《易经》或《周易》原来只称为《易》。

《易经》是中国最古老的文献之一,并被儒家尊为“五经”之首;上古三大奇书为:《黄帝内经》《易经》《山海经》。

《易》事实上是集合了古代的《连山》、《归藏》和《周易》,但《连山》和《归藏》已经失传。

《易经》以一套符号系统来描述状态的变易,表现了中国古典文化的哲学和宇宙观。

它的中心思想,是以阴阳两种元素的对立统一去描述世间万物的变化。

广义的《易》包括《易经》和《易传》。

《易经》分为《上经》三十卦,《下经》三十四卦。

由于《易经》成书很早,大约在西周时期,文字含义随时代演变,《易经》的内容在春秋战国时便已不易读懂,因此春秋战国时代的人撰写了《十翼》,又称为《易传》,以解读《易经》。

普遍认为《易经》最初是占卜用的书,但它的影响遍及中国的哲学、宗教、医学、天文、算术、文学、音乐、艺术、军事和武术。

自从十七世纪开始,《易经》亦被介绍到西方。

>>> 阅读《周易》: 《周易》目录