马家浜文化简介

马家浜文化(汉语拼音:mǎ jiā bāng wén huà;英语:Majiabang Culture),中国新石器时代文化。

因浙江嘉兴市马家浜遗址为典型遗存而得名。

主要分布在太湖地区。

年代约为公元前5000~前4000年,是迄今所知太湖地区年代最早的新石器文化。

经济生活

马家浜文化时期的太湖流域是湿热的中亚热带气候和平原、沼泽环境,适合农业发展。

当时以种植水稻为主,许多遗址都发现稻作遗存。

在桐乡罗家角遗址和吴县草鞋山遗址有炭化稻米,经鉴定为粳稻和籼稻。

草鞋山还有水稻田及水塘、水路等配套设施遗迹,田块之间有水口串联。

农具有砍伐垦殖用的石斧,耕作用的骨耜、木铲和收割用的石刀等。

家畜有猪、狗和水牛。

罗家角出土的水牛骨骸以年轻的个体为主,推测饲养水牛是为了食肉。

从发现渔猎工具和鱼骨、兽骨、植物果核可知,渔猎采集经济仍占一定比重。

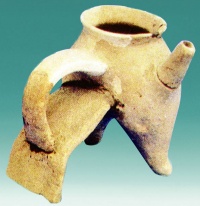

陶器均为手制,陶色一般不甚纯正,器表以素面的为主,代表性器形有釜、鼎、豆、罐。

罗家角遗址出土的白陶豆盘,胎泥为氧化镁含量较高的陶土,器表压印凸起的组合纹饰,代表了当时最高的制陶工艺水平。

马家浜文化的玉制品有璜、管、玦等。

木作手工业发达,木器有铲、耒、桨、橹等。

罗家角遗址还有一批建筑上用的榫卯木构件,为采用火烧烤和砍劈相结合的方法制作。

常州圩墩遗址还出土涂有红、黑两色漆的喇叭形木器。

在草鞋山发现3小块罗纹织物,花纹为山形和菱形的斜纹,原料可能是野生葛。

这是中国已知最早的纺织品实物,显示了相当进步的织造技术。

居住和埋葬

马家浜文化有地面建筑的房屋,盛行木架结构,用芦苇编扎涂泥为墙,以芦苇、竹席和草束盖顶,室内地面用砂土、小砾石、陶片和贝壳等混合筑成,以利防潮。

在宜兴骆驼墩遗址有三座一组的房基,两座东西相连,其中一座与对面的另一座之间有螺蛳壳砸筑的平整宽敞的户外活动场地。

马家浜文化的墓葬以单人葬为主,还有婴儿瓮棺葬。

有用釜、缽、盆等陶器覆盖死者头部的习俗。

随葬品有陶器、石器等,个别墓有玉璜、玉玦、兽牙等。

在草鞋山和圩墩发现几座同性合葬墓。

在罗家角遗址有男性裸体陶塑像。

一般认为,马家浜文化处于母系氏族社会时期,上述同性合葬墓大体上是这个阶段在葬俗上的反映。

马家浜文化的来源尚不清楚。

它发展为崧泽文化。

同杭州湾南岸的河姆渡文化、宁镇地区的北阴阳营文化等相互影响。