马家窑文化简介

马家窑文化(汉语拼音:mǎ jiā yáo wén huàn;英语:Majiayao Culture),中国新石器时代文化。

因1923年首先发现于甘肃临洮县马家窑遗址而得名。

主要分布在甘、宁、青三省区境内的黄河及其支流渭、洮、湟等水流域。

年代为公元前3800~前2000年。

中国新石器时代彩陶最发达的文化,对中国古代文明的形成起过重要作用。

马家窑文化可分为早、中、晚三期。

早期以石岭下类型为代表,陶器有碗、钵、盆、瓶、罐等,彩陶纹饰以圆点、弧边三角、弧线组成的花纹和变体鸟纹、鲵鱼纹为主。

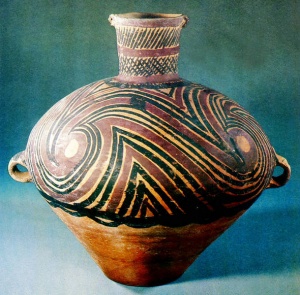

中期以马家窑类型为代表,陶器除早期所见外,出现较大的瓶和瓮等,彩陶花纹繁缛,内彩发达,以流畅的旋涡纹最为普遍。

晚期以半山、马厂类型为代表,陶器种类复杂,彩纹富丽堂皇。

半山类型彩陶以红、黑彩相间的图案为特色;马厂类型彩陶多用黑彩,圆圈纹和变体蛙纹是主要纹饰母题。

马家窑文化经济生活

马家窑文化的先民从事原始旱地农业,种植粟、黍和大麻等。

同时饲养猪、狗、羊、牛、鸡等家畜家禽(以猪为主)。

兼事狩猎,以鹿、野猪、羚羊等为主要捕获对象。

生产工具以一端刻齿边的长方形凹背石刀和石刃骨匕首最具特色。

翻地农具有石铲,谷物加工工具有石磨盘、石磨棒、石杵和石臼。

手工业有制陶和纺织等。

制陶业发达。

在兰州白道沟坪窑场发现10多座陶窑址和1个备料坑,生产规模较大,可能当时已进行有组织的陶器生产,产品除满足氏族内部需要外,当有一部分用于氏族外的交换。

据统计,马家窑文化彩陶已出土万余件,数量为诸远古文化之冠。

彩陶造型多样,纹饰富丽,画彩部位广泛,艺术风格独特,反映出这一时期彩陶发展的鼎盛风貌。

此外,在甘肃东乡林家遗址出土一件长12.5厘米的马家窑类型青铜刀,是中国已知最早的青铜器。

一些墓以海贝和仿贝制品随葬。

海贝产自沿海地区,这说明当时已与外界发生交流,有了物品交换的萌芽。

马家窑文化聚落和建筑

聚落位于河流两旁的台地上和山前地带。

已发现房屋遗址30余座。

房屋多为半地穴式,少数为地面建筑,平面主要有圆形、方形、吕字形几种。

居住面敷一层草拌泥,一般经过烘烤,平整坚硬。

居室中央有圆形或瓢形的灶,房屋周围有储藏物品的窖穴。

林家遗址的吕字形房,在主室门外设一方形门斗,较为讲究。

兰州青岗岔遗址的一座房址,火塘旁原有中心柱,周围再立若干柱子,复原起来为圆锥形屋顶。

马家窑文化埋葬和习俗

经发掘的墓地有30余处,清理墓葬约2,500座,以青海乐都柳湾墓地发掘的最多,约占总数的一半。

墓葬以土坑墓为主,也有土洞墓、石棺墓和瓮棺墓。

葬具有木棺、木椁、石棺等。

一般为单人葬,部分为2~7人的合葬,以2人合葬占多数。

其中的成年男女合葬反映出已产生一夫一妻制婚姻形态。

墓内一般有随葬品,以陶器为大宗,还有石器和装饰品等。

有些墓地的随葬品,男性多石斧、石锛、石凿,女性多纺轮和日用陶器皿,反映出两性的自然分工。

马家窑文化精神文化

在青海大通上孙家寨、同德宗日,甘肃天水师赵村等遗址曾出土舞蹈纹彩陶盆、二人抬物纹彩陶盆、蛙纹彩陶钵、人像彩陶罐和裸体人像彩陶壶,都是造型新颖,构思巧妙的原始艺术品。

其中的舞蹈纹彩陶盆,花纹描绘5人一组携手起舞,巧妙地再现了原始社会集体舞蹈的活泼场面,表明绘画者已具有得心应手展示人物连续动作的高超技巧,是一件难得的艺术珍品。

二人抬物纹彩陶盆上所绘彩纹,可能是表现祭祀活动的一个场面。

蛙纹彩陶钵上的黑彩蛙纹生动逼真,是迄今所见原始艺术品中最完整的全蛙图像。

器肩部浮雕完整人首、用黑彩画出人的躯体和四肢的人像彩陶罐和裸体人像彩陶壶也许是原始信仰的偶像物,或是巫师进行巫术活动时所用灵物。

这些彩陶器反映出马家窑文化的先民已有很高的艺术水平,产生了追求美的思想意识。

在柳湾墓地出土的彩陶器上绘有139种符号,可为文字溯源提供线索。

柳湾墓地的一座墓中出土49片带缺口的骨片,每片各刻1、3、5个缺口不等,说明当时已有某种数的概念。

甘肃武山傅家门遗址还发现祭祀坑和刻符号卜骨,符号呈“一”、“二”和“S”形。

这些符号卜骨的年代是迄今所知最早的,揭示了早在前3,800年左右中国已存在占卜习俗。

马家窑文化社会发展状况

据柳湾墓地马厂类型单人墓已鉴定的73座男性墓和62座女性墓出土的随葬陶器统计,男性墓共计1,711件,平均每墓23.43件;女性墓共计1,456件,平均每墓23.48件。

两者相差无几,表明当时男女基本上是平等的,只有少数人拥有较多的随葬品。

推知,当时应处于母系氏族社会向父系氏族社会过渡的时期。

但也有研究者认为当时已是父系氏族社会。

马家窑文化文化关系

马家窑文化源自中原仰韶文化,是仰韶文化庙底沟类型融合甘、宁、青地区原始文化发展形成。

它与中原地区的晚期仰韶文化以及河南龙山文化等并行发展。